在很多人眼裡,購買彩票是一種娛樂方式,也是一種追逐幸運的嘗試。但也有不少人批評它是不理性的行為,因為中獎概率極低。那麼,購買彩票究竟理性嗎?我們能否從數據與心理角度找到答案?本文將帶你全面解析,並探討其中的真實情況。

彩票購買行為的基本現象

為什麼人們會買彩票?

夢想驅動:希望通過小投入獲得巨額回報。

娛樂屬性:購彩過程中,既有參與感,也有期待感。

社交效應:不少人會與朋友同事一起買,形成集體話題。

例如在一些互動平台中,不少玩家一邊參與彩票討論,一邊嘗試 CQ9電子試玩 等娛樂遊戲,兩者相互結合,增強了整體的娛樂氛圍。

數據顯示的購買頻率

根據某些地區的彩票數據:

60% 的成年群體一年內至少購買過一次彩票;

20% 的人屬於「高頻彩民」,每週都會購買;

真正能長期堅持數年的玩家,其實不足 10%。

這些數據顯示,購彩是一種普遍存在的社會現象,但參與深度因人而異。

概率與理性分析

中獎機率有多低?

以最常見的「双色球」或「大樂透」為例:

一注彩票中獎頭獎的概率約為 1/1400萬;

二等獎概率則在 1/100萬左右;

三等以下的獎項中獎率較高,但金額也有限。

數據表明,若僅以「投資回報率」衡量,購彩並不理性。

為什麼依然吸引人?

心理學研究認為,這涉及到「小概率偏好效應」。人類天生容易高估低概率事件,哪怕只有千萬分之一的機會,也會被視為「可能改變人生的希望」。

這種偏好在娛樂領域也很常見,比如在 CQ9電子試玩 的遊戲體驗中,玩家明知中獎機率有限,卻依然享受刺激與希望。

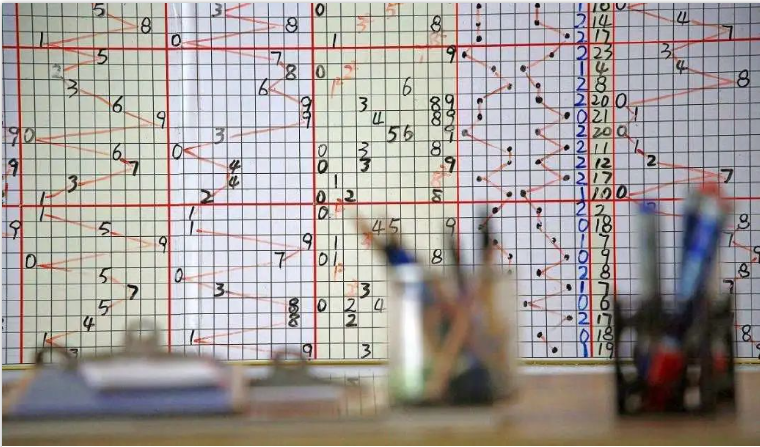

數據揭示的真實購彩行為

中獎者的群體特徵

從歷史數據來看:

真正中得大獎的群體,多數為普通上班族或退休人士;

高頻投注者中獎概率並未明顯提升,甚至存在資金壓力;

偶爾購買的玩家,反而可能「意外中獎」。

長期投入與回報

如果以數據推算:

每週購買 50 元彩票,10 年累計投入約 26,000 元;

絕大部分人最終回報低於投入;

真正能靠彩票致富者,屬於極少數「幸運樣本」。

這也印證了購彩的本質:更多是娛樂,而非理財。

合理與不合理的分界線

合理購彩的原則

娛樂為主:把購彩當作休閒方式,而非投資工具;

設定預算:例如每月控制在收入的 1%-2% 以內;

隨機參與:不要過度研究或迷信數字規律。

不理性的表現

把購彩當成翻身唯一途徑;

高頻倍投,導致生活資金壓力;

迷信「熱號」「冷號」,忽視概率獨立性。

不少理性玩家會在購彩之外,選擇一些其他輕鬆的遊戲娛樂方式,例如嘗試 CQ9電子試玩,以分散單一投注的壓力。

心理學視角下的購彩

「幸運幻覺」與希望效應

心理學認為,購彩行為中最大的驅動力是「希望」。即便知道概率渺小,人們依然願意為夢想支付小額成本。這是一種「幸運幻覺」,但卻能帶來精神滿足。

彩票與社會文化

在節日或集體場合,購彩甚至成為一種「文化儀式」,象徵著祈求好運、分享希望。這種文化層面的作用,超越了單純的理性計算。

與此類似,在娛樂平台如 CQ9電子試玩 中,也常透過節日活動、限時玩法來增加用戶參與感。

購彩究竟理性嗎?

如果僅從「投資回報率」來看,購買彩票確實不理性,因為絕大多數人的投入遠大於回報。但如果把它視為一種「娛樂消費」,那麼就和看電影、打遊戲一樣,可以為生活增添樂趣。

因此,購彩的理性與否,不在於它本身,而在於玩家的心態與行為:

理性心態:小額參與,享受過程;

不理性心態:重壓投注,妄想一夜暴富。

換句話說,購彩的理性與否,不取決於數字,而取決於你如何面對「希望」與「現實」。